Un Yakuza, un Mexicain membre d'un cartel de la drogue, une jolie soldat de l'armée israëlienne, un serial killer blanc et quelques autres clichés raciaux sont parachutés sur une planète far away from la notre pour servir de gibier à des Predators en mal de sensations fortes.

J'ai déjà eu l'occasion de chroniquer Predators voilà environ quatre ans, et en règle générale je ne fais pas deux articles sur un même film même si je le revois, mais là j'ai envie. D'une part, parce que cela me permet de conclure ma petite trilogie Predator initiée voici quelques jours. D'autre part parce que je suis curieux, une fois cet article sera terminé, d'aller relire le premier et voir si mon opinion a changé avec un second visionnage.

Je gardais un bon souvenir de Predators, suffisamment bon pour que je me fende d'acheter le DVD. Je crois me souvenir que j'étais heureux de voir ce personnage, ou plutôt cette espèce de personnages, revenir sur le devant de la scène autrement que dans un nouvel et ridicule Alien vs Predator, qui est aux films d'action-SF ce que le vomi est au bon goût des réceptions de l'ambassadeur.

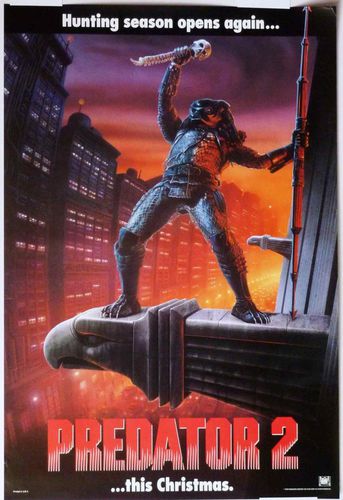

Et puis au final, avec du recul ? Disons que je suis moins convaincu. Les différents personnages sont d'horribles clichés, de même qu'un sacré paquet de dialogues. Et si quelques-uns nous réservent des surprises, il ne faut pas non plus s'attendre à rebondir de joie sur son canapé. En même temps, soyons honnêtes : est-ce que ça n'est pas dans l'ADN des films Predator que d'aligner des personnages clichés ? Le premier comme le deuxième font exactement la même chose, et je pense que je suis plus tolérant avec eux en raison de leur grand âge. « Il est toujours joli, le temps passé », chantait Michel Sardou en duo avec Yvette Horner. Il avait bien raison.

Dans le fond, Predators s'inscrit directement dans la lignée de ses prédécesseurs, tout en ajoutant une petite touche de nouveauté consistant à faire se dérouler l'action sur une autre planète. Une bonne excuse pour retourner dans la jungle sans se faire accuser de redondance. À part ça, on reste fidèle aux personnages bien couillus qui redoublent d'ingéniosité et d'intrépidité pour faire la peau d'extraterrestres plus grands, plus armés et mieux préparés qu'eux.

L'héritage est tellement assumé qu'il aboutit à quelques citations que le fanatique appréciera, en particulier le Long Tall Sally de Little Richards venant conclure le film. Aucun doute que le réalisateur n'avait pas l'ambition de révolutionner le genre du film de Predator, et c'est certainement mieux ainsi parce que bon, tout chauvinisme mis à part, il était quand même un peu tripé mauvais l'Alien 4 de Jeunet...

Predators vaut finalement pour cela, mais le film en soi n'est pas toujours aussi bien rythmé que les deux premiers. Pour le coup, on s'ennuie presque durant certaines séquences, et l'on met sur pause pour aller faire pipi sans grand regret. Ce n'est pas franchement le spectacle du siècle, d'autant que l'on se sent frustré de voir un film censé se dérouler sur une autre planète et ne pas nous proposer autre chose qu'une jungle somme toute assez lambda, les gigantesques montres à tronche de vagin vénéneux que sont les Predators exceptés. Ah oui, on découvre aussi leurs animaux de compagnie. Ils ont l'air gentils.

Je croyais également me souvenir que ce troisième volume donnait quelques indices supplémentaires sur le fonctionnement social des Predators, et j'ai été plutôt déçu. Certes, on découvre une société dans laquelle existe des différences entre les castes, mais cela ne va guère plus loin et même le combat fratricide que se livre deux Predators laisse perplexe. Bien sûr, il convient de ne jamais trop en dire. Mais là c'est tout de même franchement radin.

Au final, et presque malgré moi, je livre un portrait assez négatif du film. Il n'a pourtant rien d'un navet, il se laisse regarder et peut permettre de passer une agréable soirée, mais il n'est pas aussi punchy que les deux premiers et ne remplit pas non plus le cahier des charges qu'il s'était lui-même fixé. Espérons que ce n'est pas avec ce film que se termine la saga Predator au cinéma. Aussi fallacieux soit bien souvent le recours à la tétralogie, je pense qu'il est ici plus que nécessaire.

Sur ce, je vous laisse. Cave canem.